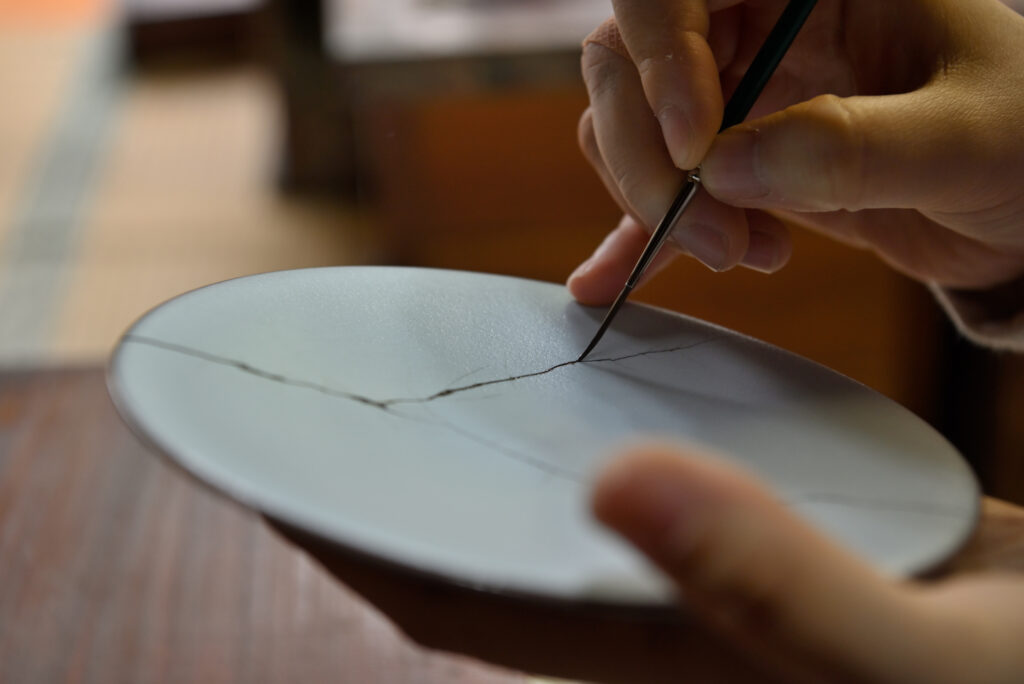

直すことで宿す、新たな価値。

「割れた大切な器を、美しく甦らせたい」そうした想いから生まれたのが、「金継ぎ」です。その歴史は、戦国時代の茶の湯の文化にまで遡り、統治者から拝領した茶道具の修理方法から生まれた説などが言い伝えられています。以来、欠けや割れ、ヒビなどを金継ぎした器は日本文化の中で完品同様、もしくはそれ以上の価値を宿すと考えられるようになりました。

🔳金継ぎのご依頼はこちらから

🔳金継ぎ教室(継未金継ぎ塾)へのお申込みはこちらから

🔳金継ぎの事例はこちらから

Facebook Instagram

器と技を今につなぐ、漆の力。

「金継ぎ」は、職人の技で割れた器を漆で接着し、接合部分に金粉を蒔いて仕上げます。金で接着すると誤解されがちですが、漆の樹液の接着力を用いる我が国古来の手法です。漆は遥か縄文時代から用いられ、発掘された一万二千六百年前の漆の出土品が、現在までその姿を保つほど堅牢であることが証明されています。米粒や砥の粉、弁柄や色粉など、漆はさまざまなものと混ぜて接着剤や塗料として使われており、時には鉄紛を混ぜた鉄漆で鉄瓶の底を修理することもあります。

🔳金継ぎのご依頼はこちらから

🔳金継ぎ教室(継未金継ぎ塾)へのお申込みはこちらから

🔳金継ぎの事例はこちらから

Facebook Instagram